岳伟华课题组跨组学研究揭示磷脂代谢在精神分裂症抗精神病药疗效中的关键作用

约30%的精神分裂症患者对现有抗精神病药物疗效不佳,抗精神病药疗效标志物和分子机制仍不明确。

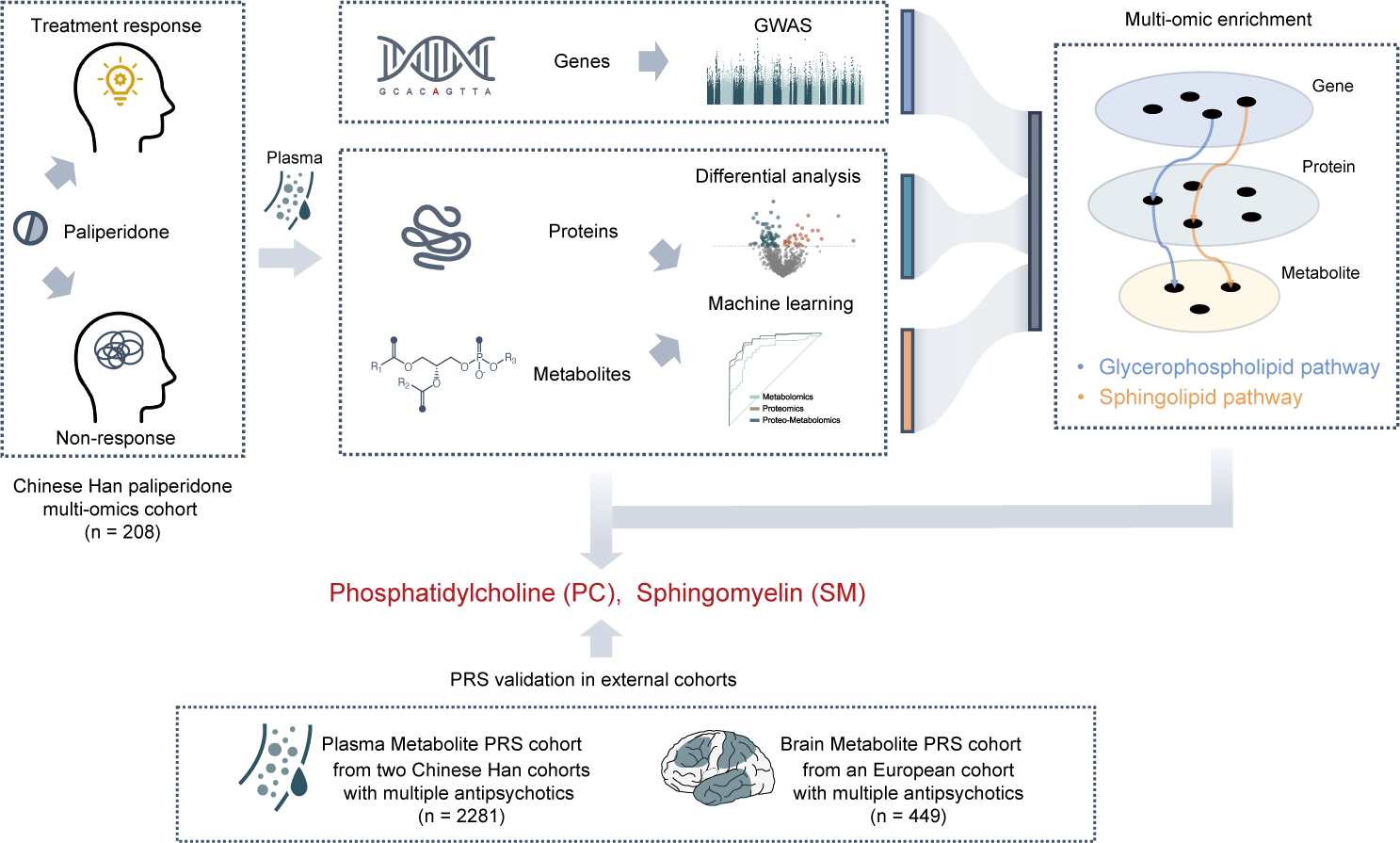

2025年10月13日,北京大学第六医院、IDG麦戈文脑科学研究所岳伟华课题组在Signal Transduction and Targeted Therapy(STTT,IF = 52.7)在线发表了题为“Multi-omics reveal critical roles of phosphatidylcholine and sphingomyelin in antipsychotic efficacy for schizophrenia”的研究。该研究整合基因、蛋白和代谢组学数据进行跨组学(Trans-omics)分析,揭示了磷脂酰胆碱(Phosphatidylcholine, PC)和鞘磷脂(Sphingomyelin, SM)在抗精神病药疗效中的关键作用,并在独立队列中得到验证,为抗精神病药疗效的机制研究及靶向干预提供了新证据(图1)。

期刊截图

图1 研究流程图

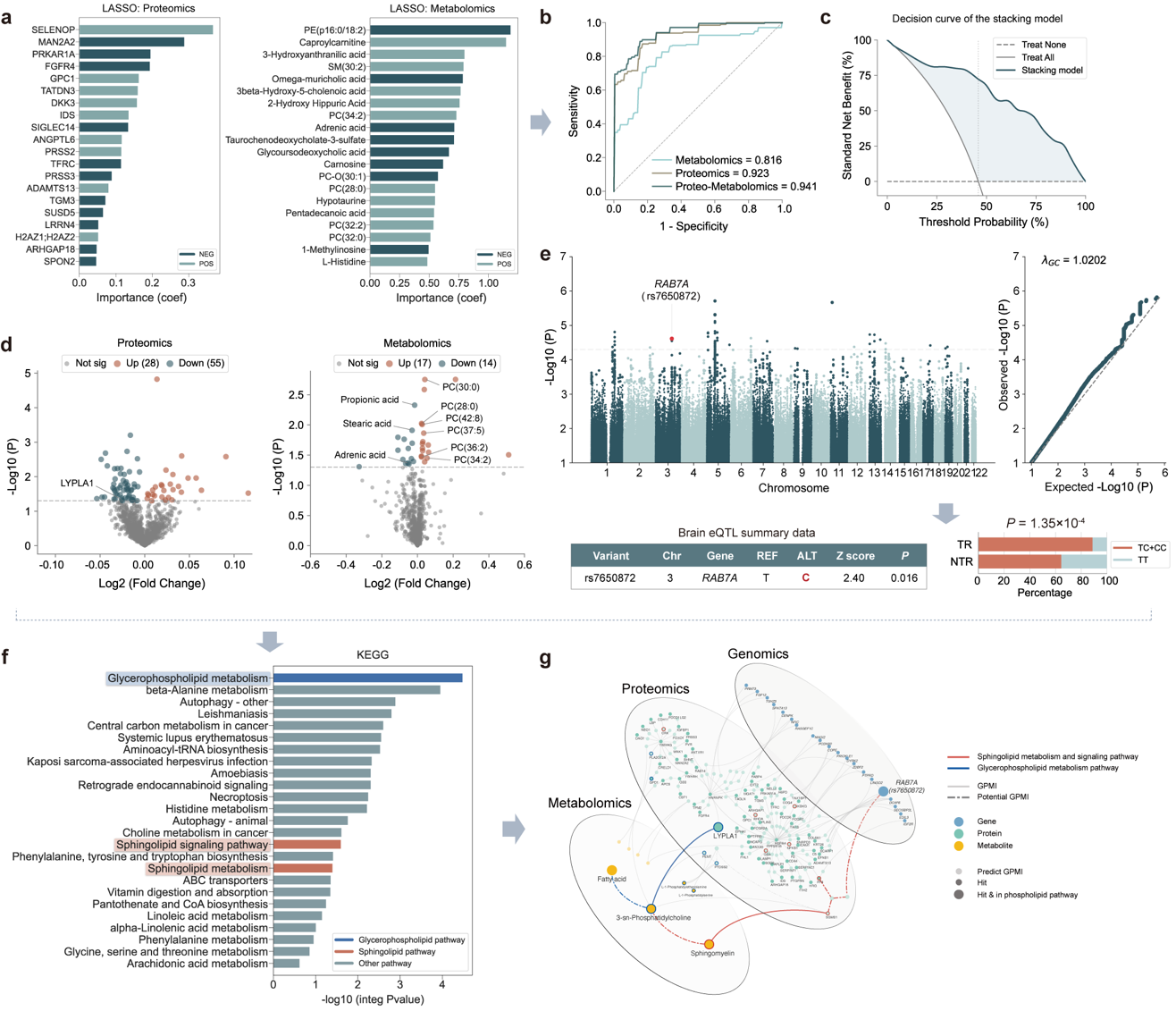

该研究首先在一项多中心帕利哌酮治疗队列中,对208例精神分裂症患者进行了基因分型、蛋白质组和代谢组学分析。机器学习分析筛选出20种疗效相关蛋白和20种疗效相关代谢物可有效预测治疗反应:蛋白质组和代谢组模型的跨中心平均AUC分别为0.923和0.816,多组学集成模型AUC达0.941。全基因组关联分析(Genome-wide association study, GWAS)及差异分析共发现32个位点、83种蛋白和31种代谢物与疗效显著关联。跨组学分析显示,这些疗效相关分子富集于甘油磷脂(Glycerophospholipid)及鞘脂(Sphingolipid)代谢通路,提示其在抗精神病药疗效中的潜在作用(图2)。

图2 跨组学分析结果

上述通路中的核心分子在调控PC和SM代谢表现出方向一致的调控效应,整体表明较高的PC和SM水平与更好的抗精神病药疗效相关,其潜在机制可能涉及膜稳定性受损、神经炎症激活及关键神经递质系统的紊乱。这些关联在两个独立抗精神病药治疗队列(2281例和449例精神分裂症患者)的多基因风险评分(Polygenic risk score, PRS)分析中得到遗传学层面验证。

该研究通过跨组学整合分析和遗传学层面验证揭示了PC和SM在抗精神病药疗效中的关键作用,为阐明抗精神病药疗效差异的分子机制提供了新证据,并为深入机制研究及个体化治疗策略的制定提供了重要依据。

原文链接

https://www.nature.com/articles/s41392-025-02431-4