北京大学麦戈文脑科学研究所周晓林教授与医学部时杰研究员合作,首次采用功能磁共振成像和情景想象法,探索了爱情嫉妒的奥秘,发现恋爱中嫉妒情绪相关的脑区及其随恋爱关系演化而发生动态变化的规律。

恋爱中的男女几乎都有过“吃醋”的体验,适当的嫉妒是恋爱关系的催化剂和粘合剂;病态的嫉妒情绪也是引发两性关系中恶性事件(如家庭暴力、情杀)的元凶。2016年6月7日NATURE集团的《科学报告》(Scientific Reports)刊发了研究论文“Neural substrates and behavioral profiles of romantic jealousy and its temporal dynamics”,报道了北京大学医学部时杰研究员与北京大学麦戈文脑科学研究所周晓林教授两个课题组有关社会、道德情绪认知神经机制的最新合作研究成果。论文共同第一作者是北大医学部助理研究员孙艳,北大心理系博士生于宏波和北大医学部博士生陈洁。

在本研究中,共40个正在或曾有恋爱经历的大学生(男女各半)参加了实验。他们根据恋爱经历在脑中设定好爱慕对象、异性好友和同性情敌三个角色,然后根据情景事件的描述进行想象,报告嫉妒感程度(如“看到你的情敌和你的爱慕对象/异性好友在舞会一起跳舞时,你的嫉妒程度打分是多少?”)或根据情景事件,想象自己分与爱慕对象/异性好友在一起时的幸福感程度。研究中使用的情景分恋爱关系未确立的暧昧时期和恋爱关系刚确立时期。

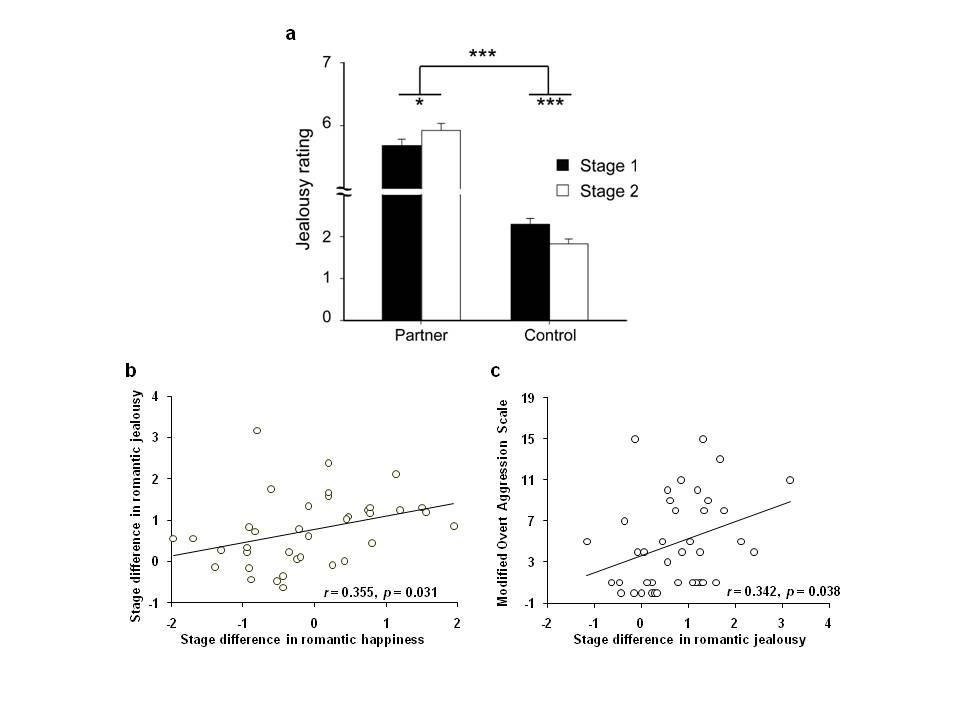

研究发现,不论是在暧昧时期还是恋爱关系刚确立时期,个人的主观幸福感与恋爱关系受到威胁时的嫉妒情绪程度均呈显著正相关,即一个人在恋爱关系中感受到的幸福感越强烈,则在恋爱关系受到威胁时的嫉妒感越强烈。从发展变化来看,相较于暧昧追逐阶段,恋爱关系明确后对于爱慕对象与情敌亲密接触的嫉妒更为强烈,两阶段嫉妒水平变化越大的个体越容易发生攻击行为(即在攻击可能性测评中得分越高)。

图1爱情嫉妒情绪的阶段变化

图1a表示,较于暧昧阶段,恋爱关系明确后对于爱慕对象与异性亲密接触的嫉妒更为强烈,对异性朋友与情敌的亲密接触的嫉妒降低;图1c表示,两阶段嫉妒水平变化越大的个体在在攻击可能性测评中得分越高。

脑成像结果显示,嫉妒情绪发生时,大脑基底神经节(包括众多与奖赏相关的脑区,如纹状体、伏隔核、尾核、壳核等)等区域显著激活,腹内侧前额叶则是评估恋爱幸福感的主要脑区。将恋爱阶段因素考虑其中,发现苍白球和纹状体在确立恋爱关系后的嫉妒情绪中激活更加显著,其激活模式与嫉妒情绪的评分模式一致。

图2.爱情嫉妒情绪主要参与的脑区为基底神经节

该研究揭示了恋爱嫉妒情绪的神经影像学基础,提示不同恋爱阶段中嫉妒的变化程度可以在某种程度上预测未来两性关系中出现暴力攻击行为的倾向。该研究获得了科技部国家重点基础研究发展计划(973计划)、国家自然科学基金和北大医学部优博培育基金的资助。

Yan Sun#, Hongbo Yu#, Jie Chen#, Jie Liang, Lin Lu, Xiaolin Zhou* & Jie Shi* (2016). Neural substrates and behavioral profiles of romantic jealousy and its temporal dynamics.Scientific Reports, 6: 27469.