岳伟华课题组牵头迄今最大规模单一种类抗精神病药临床试验揭示精神分裂症患者急性期用药差异

研究背景

精神分裂症终生患病率约1%,社会负担沉重。抗精神病药物(antipsychotic drugs, APDs)是精神分裂症的主要治疗手段,但不同APDs疗效与安全性长期存在争议,尤其在急性期的药物选择对临床疗效和长期预后至关重要。既往具有重大影响力的大型随机对照研究CATIE和EUFEST主要集中于慢性或首发患者,样本种族单一,难以充分反映急性期不同APDs的疗效和不良反应差异。此外,多数研究由制药企业主导,以安慰剂对照为主,缺乏高质量的APDs药物间比较证据,导致国际指南对急性期APDs的推荐仍模糊不清。

为更好指导临床用药,北京大学第六医院带领全国5个研究中心、32家精神卫生医疗机构开展了SINO(Schizophrenia in Non-Occidental Participants)研究。该研究是迄今样本量最大、针对亚洲人群急性期精神分裂症患者、评估者盲的多中心随机临床试验,通过头对头比较七种常用抗精神病药物的疗效与耐受性,旨在为临床用药提供高质量循证依据。

2025年10月29日,研究结果以“Efficacy and Tolerability of Seven Antipsychotic Drugs in Acutely Ill Patients with Schizophrenia: A Randomized, Multicenter, Assessor-blinded Trial”为题发表于精神医学高影响力期刊《The American Journal of Psychiatry》。北京大学第六医院岳伟华教授、阎浩教授、张岱教授以及德国慕尼黑工业大学Stefan Leucht教授为共同通讯作者。北京大学第六医院赵国瑞博士研究生、孙瑶瑶副研究员、张于亚楠副研究员为共同第一作者。SINO全体成员为本研究做出了重要贡献。文章一经上线,即引起来自美国、德国、日本、阿根廷等世界各地学者的关注,并获得高度评价。

图1. 期刊截图

研究摘要

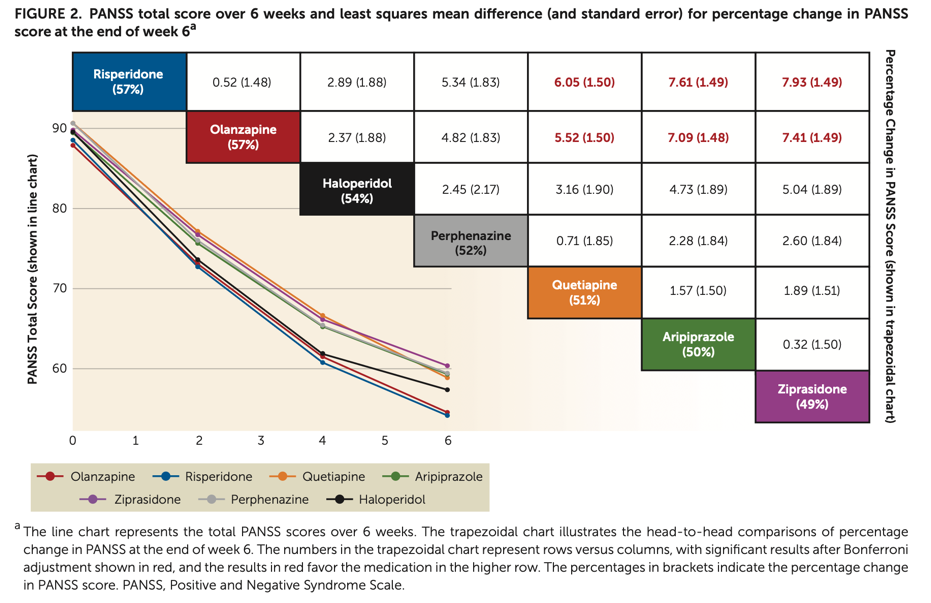

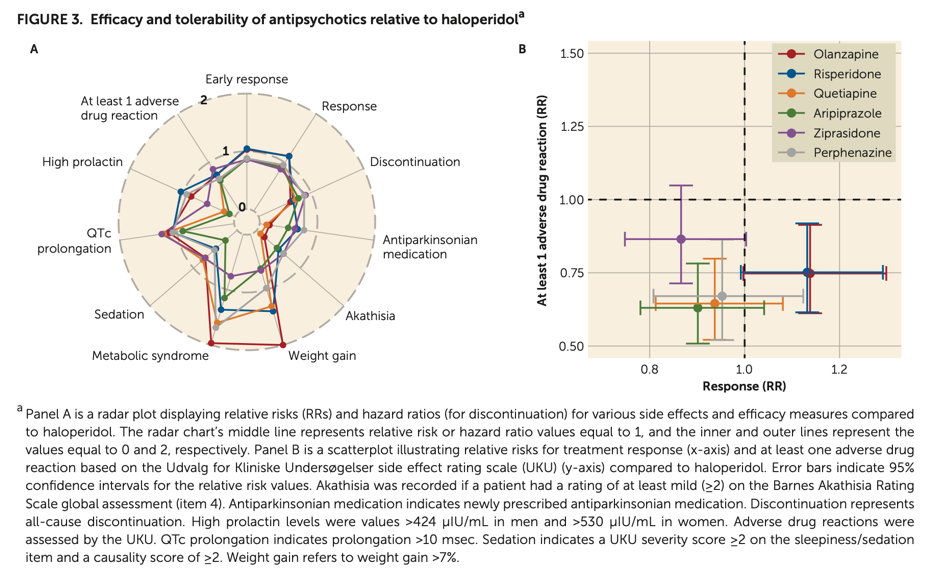

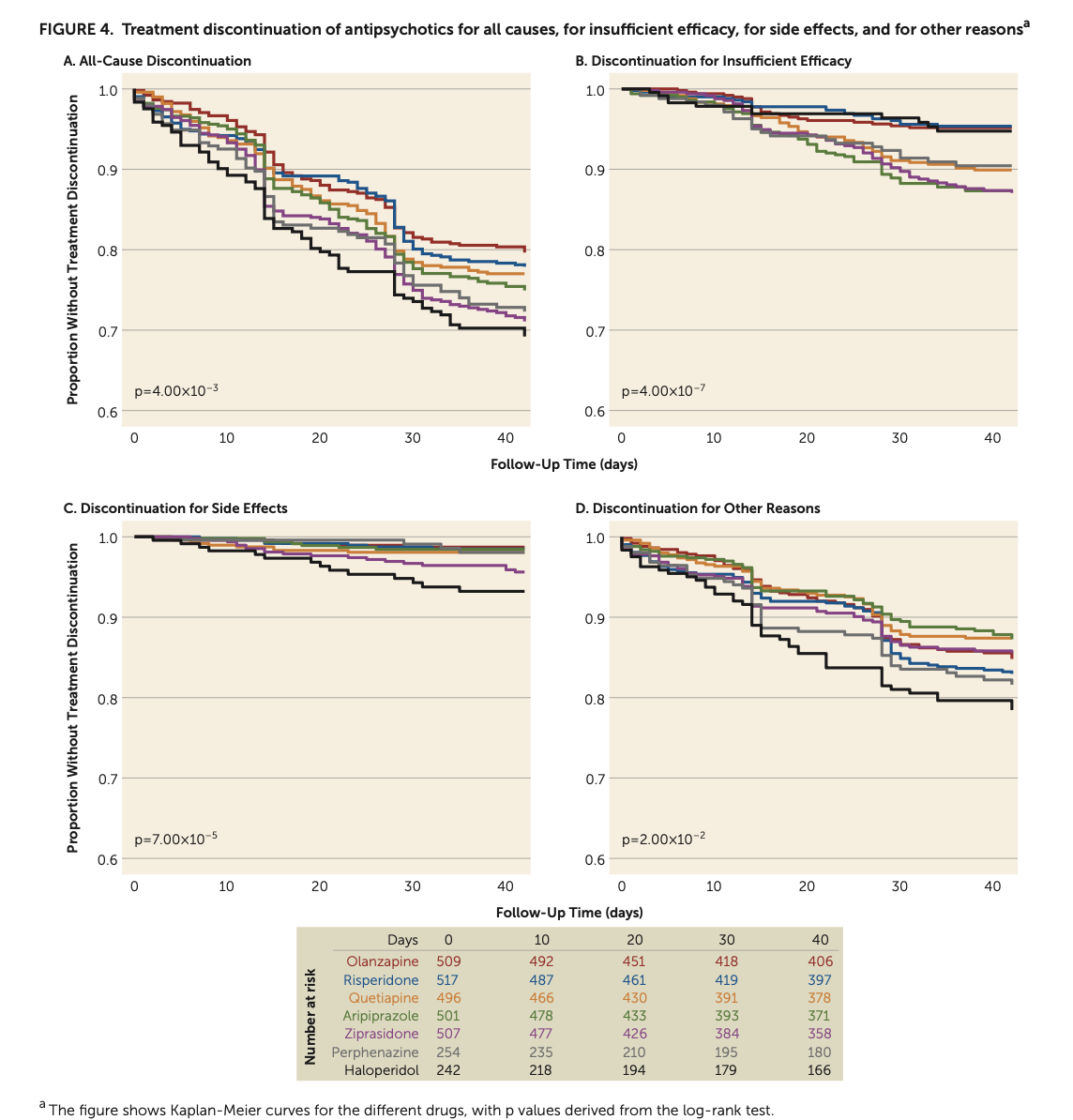

SINO研究在全国32家医院开展,共纳入3067例急性期精神分裂症患者,是目前亚洲人群样本量最大、头对头比较、多中心、随机、评估者盲的抗精神病药物临床试验。通过开展6周抗精神病药物治疗,研究系统比较了七种常用抗精神病药物(奥氮平、利培酮、喹硫平、阿立哌唑、齐拉西酮、奋乃静和氟哌啶醇)在精神分裂症急性期阶段的疗效与不良反应。研究主要结果如下:

- 奥氮平与利培酮在疗效、耐受性和停药率方面均优于其他药物,但分别存在体重增加和泌乳素升高的风险;

- 阿立哌唑显示出最低的高泌乳素血症风险,并具有显著的降泌乳素作用;其锥体外系不良反应较少,但存在一定静坐不能风险;

- 奋乃静的耐受性优于氟哌啶醇,锥体外系反应更低;

- 在女性患者中,一代抗精神病药(尤其是氟哌啶醇)表现出更好的疗效,以及更快的起效速度(2周见效);

- 齐拉西酮相对于其他药物表现出最佳的代谢耐受性。

除发现抗精神病药物之间新的疗效与不良反应差异外,SINO研究聚焦急性发作期患者,纳入两种一代抗精神病药物和部分多巴胺受体激动剂机制药物进行比较,并在性别比例上更接近真实患病人群特征,在研究设计和研究对象上对既往研究进行了重要补充。

图2. 抗精神病药物疗效头对头比较

图3.抗精神病药物耐受性比较(以氟哌啶醇为参照)

图4.抗精神病药物停药率比较

研究意义与展望

作为目前全球最大规模的抗精神病药物头对头临床试验,本研究以随机、评估者盲的严谨设计,在亚洲人群中明确了主流抗精神病药物的真实临床表现,整体印证了欧洲人群大型临床试验(CATIE、EUFEST)以及网络荟萃分析(Huhn et al., Lancet 2019)的结论,系统澄清了急性期抗精神病药物疗效差异,建立了药物疗效与安全性的分层体系,对临床实践和临床指南更新具有重要推动作用。

此外,SINO不仅揭示了药物疗效与不良反应规律,还同步采集了基因组学数据,从药物基因组角度识别与疗效和不良反应相关的遗传特征,推动精神分裂症的个体化治疗。相关成果已发表于 Lancet Psychiatry(Yu et al., 2018)等国际高水平期刊。

原文链接

https://psychiatryonline.org/doi/10.1176/appi.ajp.20250111